Die Amphibien im Kreis Höxter

3.7 Gelbbauchunke - Bombina variegata (LINNAEUS,1758)

Neben der Geburtshelferkröte ist die Gelbbauchunke der

einzige einheimische Vertreter der Scheibenzüngler. Bei dieser recht

ursprünglichen Amphibiengruppe ist die Zunge von scheibenförmiger Gestalt und

bis auf einen schmalen Rand in ihrer ganzen Breite am Mundboden festgewachsen.

Sie kann somit nicht herausgeklappt werden.

Neben der Geburtshelferkröte ist die Gelbbauchunke der

einzige einheimische Vertreter der Scheibenzüngler. Bei dieser recht

ursprünglichen Amphibiengruppe ist die Zunge von scheibenförmiger Gestalt und

bis auf einen schmalen Rand in ihrer ganzen Breite am Mundboden festgewachsen.

Sie kann somit nicht herausgeklappt werden.

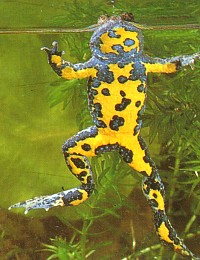

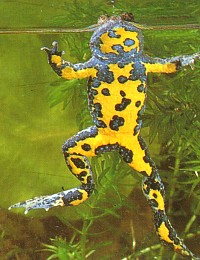

Charakteristisch für die Gelbbauchunke ist die gelbe

Bauchseite, die zahlreiche graublaue bis schwarze Flecken aufweist.

Während die Männchen der Frösche und Kröten die Weibchen

bei der Paarung hinter den Vorderbeinen umklammern, ergreifen die Männchen der

Scheibenzüngler ihre Weibchen in der Lendengegend. Wie die Geburtshelferkröte

können sich die Tiere mehrmals im Jahr verpaaren und setzen dabei jeweils nur

wenige Eier ab.

Die Gelbbauchunke ist ganzjährig an Gewässer gebunden,

zeigt aber keine Laichplatztreue. Sie entfernt sich öfter vom Wohn- und

Laichgewässer und wandert, besonders bei Regenfällen, auch größere Strecken

über Land, wobei neue Lebensräume erschlossen werden.

Die Gelbbauchunke ist ganzjährig an Gewässer gebunden,

zeigt aber keine Laichplatztreue. Sie entfernt sich öfter vom Wohn- und

Laichgewässer und wandert, besonders bei Regenfällen, auch größere Strecken

über Land, wobei neue Lebensräume erschlossen werden.

Als Laichgewässer bevorzugt die Gelbbauchunke besonnte,

meist vegetationsarme Klein- und Kleinstgewässer, die normalerweise eine dünne

Schicht von leicht „verwirbelbarem" Bodenschlamm aufweisen (BLAB 1986).

In diesen graben sich die Tiere bei der Flucht vorübergehend ein. Die

Wasserführung dieser oft pfützenartigen Gewässer ist relativ sicher. Sie

trocknen im Vergleich zu den ähnlich kleinen Laichgewässern der Kreuzkröte

wesentlich seltener aus.

Die ursprünglichen Lebensräume dieser Art liegen im Bereich

natürlicher Fließgewässer, die nicht verbaut sind (NÖLLERT & GÜNTHER

1996).

Hier entstehen besonders im Bergland nach Hochwässern

während der Schneeschmelze immer wieder vegetationsarme, flache und sich daher

schnell erwärmende Kleingewässer, die als Laichhabitat bevorzugt werden.

Die Gelbbauchunke, auch Bergunke genannt, ist ein typischer

Bewohner des Hügel- und Berglandes, wo sie bis in Höhen von 500 m ü. NN,

selten noch höher, anzutreffen ist.

Das Verbreitungsgebiet umfasst Mittel- und Südeuropa. Im

Westen liegt die Verbreitungsgrenze in der Nähe der französischen

Atlantikküste, im Norden im Weserbergland und im Harz. Östlich reicht ihr

Verbreitungsgebiet fast bis zum Schwarzen Meer. Als Art, die im Anhang II der

FFH-Richtlinie der EU geführt wird, ist ihr Schutz von gesamteuropäischem

Interesse.

Nach WOLTERSTORFF (1893) soll die Gelbbauchunke Ende des 19.

Jahrhunderts im Weserbergland weit verbreitet gewesen sein. Aus dem Kreis nennt

er Vorkommen bei Haarbrück und aus der Gegend um Steinheim. Heute ist die Art

im Kreis Höxter ausgestorben.

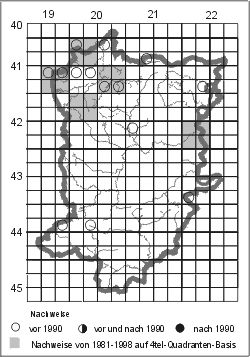

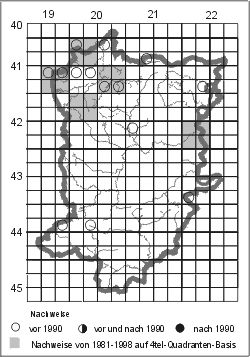

Ein Blick auf die Verbreitungskarte zeigt, daß der

Steinheimer Raum bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts einen

Verbreitungsschwerpunkt für diese Art dargestellt hat. Alle anderen gesicherten

Nachweise sind im Kreis weitgestreut und dürften bereits zu jener Zeit keinen

Kontakt untereinander mehr gehabt haben. Zum Zeitpunkt der ersten systematischen

Erfassung durch PREYWISCH wiesen die meisten Vorkommen nur noch wenige

Individuen auf, lediglich in den Nieheimer Tongruben war noch eine größere

Population anzutreffen: DORNENWERTH gibt für 1967/68 die Zahl der rufenden

Tiere mit mindestens 150 an! Bereits 10 Jahre später konnten hier nur noch

einzelne Tiere nachgewiesen werden. Nach 1978 wurden aus dem Kreis keine

aktuellen Vorkommen mehr bekannt.

Als typische Pionierart besiedelte die Gelbbauchunke

hauptsächlich (ca. 62 %) frühe Stadien von Kleingewässern, die beim

Bodenabbau (v.a. Mergel und Ton) oder durch Erdfälle (Dolinen) entstanden sind.

Nach NÖLLERT & NÖLLERT (1992) ist die Präferenz für diese Lebensräume

in ganz Mitteleuropa festzustellen. Drei Populationen (= 23 %) nutzten kleine

Tümpel als Laichgewässer. Lediglich zwei Nachweise beziehen sich auf größere

Teiche. Weitere drei Hinweise beziehen sich ebenfalls auf Teiche, sind aber

unsicher. Überlässt man die von den Unken bevorzugten Kleingewässer sich

selbst, werden sie wegen der fortschreitenden Sukzession für die Tiere bald

unattraktiv. Als Pflegemaßnahmen müssen entweder ständig neue Kleingewässer

geschaffen oder die bestehenden auf ein früheres Stadium der Sukzession zurück

versetzt werden. Im Kreis Höxter wurde dieses leider versäumt, so daß selbst

die große Population in Nieheim innerhalb weniger Jahre zum Aussterben

verurteilt war.

Bekannte Vorkommen im Kreis Höxter und der direkten

Nachbarschaft:

Bekannte Vorkommen im Kreis Höxter und der direkten

Nachbarschaft:

4119/4 : bei Feldrom, 1893, (Westhoff)

4119/4 : Gelbbauchunken über dem ehemaligen Gipswerk verhört, 1963,

(Voss)

4119/4 : Dolinen bei Vinsebeck, 1973, (Holste), 1976, (Luce)

4120/1 : Gelbbauchunken nahe Tümpel am Norderteich, ca. 1965, (Wolff);

am oberen Kohlenberg am Weg nach Wehren, 1948, (Wolff); zwei Nachweise in

Tümpeln in Mergelkuhlen, 1972, (Goethe); Nachweis aus Billerbeck am Rande

von Simonsmeyers Holz, 1948, (v. Ohlen)

4120/2 : Gelbbauchunken in mehreren Tümpeln an der Station in Steinheim,

1893, (Henneberg, zit. in WOLTERSTORFF)

4120/3 : Waldrand bei Steinbruch Ottolien, 1980, 2 Expl. in Pfützen

(Struck)

4120/4 : Ziegelei Nieheim, 1967/68, mindestens 150 rufende Tiere,

hauptsächlich Grube Rath (Dornenwerth); 1972, 2 Rufer Grube Lücking, ?

Rufer Grube Rath, 1975, 6 Tiere in Grube Lücking, 1978, 8 Tiere in Pfütze

Grube Lücking, 1.7.75 in Rath ein Trupp, bei Lücking einzelne (viele

gesehen!), 1977 ein Tier in Rinne Lücking (Preywisch)

4121/1 : Kollerbeck, Mühlenteich im Dorf, 6.5.71, (Preywisch zitiert

Anwohner: „Unken rufen am Entenhäuschen") unsichere Angabe

4121/2 : Bönekenberg bei Papenhöfen, Fischteiche Meier, 1971 (Preywisch

zitiert Meyer sen.: „Unken rufen") unsichere Angabe

4121/4 : Fischteiche Meinte bei Fürstenau, 1972, einige Unken verhört?

(Preywisch), unsichere Angabe

4122/3 : Albaxen, Tongrube an der Thonenburg, 1970, (n.

Rühmekorf)

4221/3 : Brakel, Mergelgrube am Kaiserbrunnen, 1965, (Stephan lt.

Preywisch)

4222/2 : Neuhaus, in den neuen Teichen a.d. Kegelbahn vorm Ort, 1982, 1

Jungtier (lt. Tschapke, 20.8.82)

4321/2 : Drenke, Feuerlöschteich, 1971, (Pfarrer Heining lt. Preywisch:

„an warmen Maiabenden rufen in den Teichmauern die `Unken`".),

Verwechslung mit Geburtshelferkröte?

4322/3 : Tümpel bei Haarbrück, ziemlich häufig, 1893 (Wolterstorff)

4419/2 : Hardehausen, ehemalige Forellenteiche bei Oberförsterei, 1960

und 1962 je ein Tier, seither nicht mehr (Weimann)

4420/1 : Bonenburg, Tongrube südlich, 1962, (Weimann)

Neben der Geburtshelferkröte ist die Gelbbauchunke der

einzige einheimische Vertreter der Scheibenzüngler. Bei dieser recht

ursprünglichen Amphibiengruppe ist die Zunge von scheibenförmiger Gestalt und

bis auf einen schmalen Rand in ihrer ganzen Breite am Mundboden festgewachsen.

Sie kann somit nicht herausgeklappt werden.

Neben der Geburtshelferkröte ist die Gelbbauchunke der

einzige einheimische Vertreter der Scheibenzüngler. Bei dieser recht

ursprünglichen Amphibiengruppe ist die Zunge von scheibenförmiger Gestalt und

bis auf einen schmalen Rand in ihrer ganzen Breite am Mundboden festgewachsen.

Sie kann somit nicht herausgeklappt werden. Die Gelbbauchunke ist ganzjährig an Gewässer gebunden,

zeigt aber keine Laichplatztreue. Sie entfernt sich öfter vom Wohn- und

Laichgewässer und wandert, besonders bei Regenfällen, auch größere Strecken

über Land, wobei neue Lebensräume erschlossen werden.

Die Gelbbauchunke ist ganzjährig an Gewässer gebunden,

zeigt aber keine Laichplatztreue. Sie entfernt sich öfter vom Wohn- und

Laichgewässer und wandert, besonders bei Regenfällen, auch größere Strecken

über Land, wobei neue Lebensräume erschlossen werden. Bekannte Vorkommen im Kreis Höxter und der direkten

Nachbarschaft:

Bekannte Vorkommen im Kreis Höxter und der direkten

Nachbarschaft: