Im April wandern die Laubfrösche zu ihren Laichgewässern,

wobei die Männchen 1 bis 2 Wochen früher als die Weibchen erscheinen. Die sehr

lauten, charakteristisch „keckernden" Rufe der Männchen dienen dem

Anlocken der Weibchen und zur Abgrenzung von Territorien, wobei eine

Individualdistanz von etwa 40 cm meist nicht unterschritten wird.

Nachdem die Weibchen 2 bis 5 walnussgroße Laichklumpen

abgelegt haben, verlassen sie das Gewässer, während die Männchen länger

bleiben und sich mehrmals verpaaren können. Die Männchen sind bis Ende Juni/

Anfang Juli rufaktiv, einzelne Tiere sogar noch bis in den Herbst.

Der Laubfrosch ist eine wärmeliebende Art. Wenn die

Wassertemperaturen längere Zeit unter 15°C sinken, sterben die Larven ab, da

sie dann die Nahrungsaufnahme einstellen und allmählich verhungern.

Der Laubfrosch besiedelt Europa mit Ausnahme von Nordeuropa

und Teilen Spaniens. Seine nördlichsten Vorkommen liegen in Südschweden. In

Deutschland ist er bevorzugt in der planar-collinen Stufe anzutreffen (BLAB

1986).

Das typische Laichgewässer ist sonnenexponiert und flach. Es

liegt vornehmlich im Offenland. Der Jahreslebensraum befindet sich oft in

unmittelbarer Nähe des Laichplatzes. Vertikale Strukturen wie Hochstauden,

Röhricht, Gebüsch, Bäume, Waldränder müssen vorhanden sein. Der

ursprüngliche Verbreitungsschwerpunkt liegt in Flussauen und Verlandungszonen

von Seen. Der Laubfrosch überwintert an Land, meist in der Nähe des

Laichplatzes.

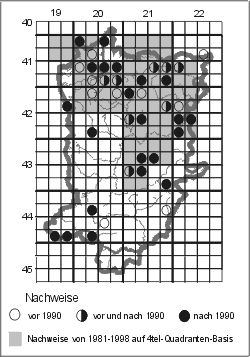

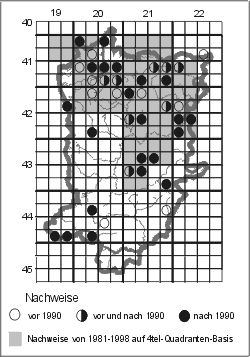

Im Kreis Höxter dürfte diese attraktive Amphibienart noch

Anfang bis Mitte des letzten Jahrhunderts weit verbreitet gewesen sein (vgl.

WOLTERSTORFF 1893). Im Rahmen der seit der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts

durchgeführten Kartierarbeiten wurde er bisher in 41 Sechzehntel-Quadranten

nachgewiesen, das entspricht einer Präsenz von 22%.

Auch heute noch (Nachweise nach 1990) sind 22 Quadranten

besetzt (Präsenz von 12%, das heißt, der in NRW als stark gefährdet

eingestufte Laubfrosch ist im Kreis noch überdurchschnittlich gut vertreten.

Siedlungsschwerpunkte befinden sich im Nordkreis, im Bereich um Tietelsen/

Fronhausen und im Bereich von Scherfede.

Die relativ weite Verbreitung darf aber nicht darüber hinweg

täuschen, daß seine Bestände auch hier rückläufig sind. Dies macht sich

seit den 70er Jahren aber nicht so sehr im Rückgang der Vorkommen als viel mehr

im Rückgang der Populationsgrößen bemerkbar. Wurden in den 70er Jahren im

Kurpark Brakel noch 30 bis 50 rufende Männchen registriert, liegt die Zahl

heute unter 10. Lediglich in den Nieheimer Tongruben konnte sich eine relativ

große Population bis in das neue Jahrtausend hinein halten. Die Bestände des

Laubfrosches im Kreis sind somit als stark gefährdet einzuschätzen. Ein

Artenhilfsprogramm wird zur Zeit von der Landschaftsstation Diemel-Weser-Egge

mit Unterstützung der Bezirksregierung erarbeitet.

Hinsichtlich des Laichplatzes zeigt der Laubfrosch im Kreis

eine deutliche Präferenz für kleinere Teiche (43%). 38% der Laichplätze

befinden sich in Abgrabungen (v.a. in Mergelkuhlen und Tongruben), weitere 7%

sind in Gebieten mit hohen Grundwasserständen anzutreffen.

Betrachtet man die aktuelle Nutzung der Laichplätze, fällt

auf, daß vor allem viele Teiche als Laichplatz aufgegeben wurden (ca. 44%).

Bei den Abgrabungen beträgt der Rückgang dagegen nur 22% und bei den Gebieten

mit hohen Wasserständen 29%. Die Ursachen sind bei den Teichen v.a. in der

Nutzungsintensivierung zu suchen. Bei den Abgrabungen sind die Gewässer meist

verlandet oder wurden verfüllt. In den aufgegebenen Feuchtgebieten sind die

Ursachen dagegen nicht ersichtlich, eventuell sind hier Veränderungen in den

Landlebensräumen verantwortlich.

4120/1: Ottenhausen, Feuchtgebiet

Multhöpen, 1998, 8 Rufer (Steinborn)

4120/1: Ottenhausen, Feuchtgebiet

Multhöpen, 1998, 8 Rufer (Steinborn)

4120/1: Hißloher Kuhle, 2 km sw Steinheim, 1976, Konzert noch in 1 km

Entfernung deutlich (Preywisch)

4120/2: Teich am Steinheimer Holz, 1998, 3 Rufer (Steinborn);

Entrup,

kleiner Tümpel bei Haus an der Landstraße, 1972, 2 bis 3 Laubfrösche

(Preywisch); Beberaue, 1999, 4 Rufer (Beinlich); Nieheimer Tongruben, 1978,

ca. 23 bis 33 Rufer in Grube Lücking, ca. 40 bis 60 in Grube Rath

(Preywisch); Grube Lücking, 1993, 10 bis 100 Rufer, AGAR Universität

Höxter; 1998, 43 Rufer (Steinborn)

4120/3: Teich Gut Hintereichholz, 1998, 1 Rufer (Steinborn);

Vinsebeck,

Am Eschenberg, 1967, (Rüthen); Dorfteich Oeynhausen, 1976, (Himdahl);

Industriegebiet Bergheim, ehemalige Mergelhalle, 1995, 2 Rufer (Kleine)

4120/4: Teich am Sportplatz in Eversen, 1995, 7 Tiere gesehen, weitere

rufend (Mutler)

4121/3: Tümpel zw. Vörden und Hohehaus, 1995, 2 bis 10 Expl.

(Schaar)

4121/4: Fürstenau, Alte Mergelkuhle w Sportplatz, 1972, > 20

Laubfrösche (Preywisch); 1999, 5 bis 6 Rufer (Beinlich); Sumpftümpel 2 km

westlich von Fürstenau (NSG Beerenbruch), 1972, > 12 Laubfrösche

(Preywisch); 1993, 11 bis 100 Rufer (Kirch); 1995, (Wienhöfer); 1999, ca. 5

Rufer (Beinlich); Fischteiche bei Großenbreden, 1974, „vor einigen Jahren

Laubfrosch" (Grawe); Wiesen-Tümpel südlich Großenbreden, („seit

mind. 60 Jahren jährlich am Quaken" Köhne, mdl. Mitt. 2000); 1996,

mehrere Rufer (Eickhoff & Richter); 2000, 3 bis 4 Rufer (Kramer-Rowold

& Rowold); Saumer, Uhlenfeld (Rimbaum); Tümpel nördlich Löwendorfer

Wald, 2000, > 10 Rufer (Beinlich); Tümpel zw. Großenbreden und

Löwendorf, 2000, ca. 10 Rufer (Beinlich)

4122/2: Heinsen lt. W. Jakob 1938, eine ganze Gruppe auf einer Hecke auf

den Bürsten (freie Fläche mit Jagdhütte auf dem Ahlsberg)

4122/3: Auf dem Schlöpen, 1972, 20 bis 30 Laubfrösche (Preywisch); 1986

(Häcker)

4219/2: Sumpf hinter Teich NSG Kiebitzteich, 1998, 2 Rufer (Steinborn)

4220/1: Brakel, Pömbsergrund, Bruch am Forsthaus, 1967 (Voss)

4220/2: Holzhausen, Schlossteiche, 1972, 4 Rufer (Preywisch)

4220/3: Saatzer Moor, 1998, 4 Rufer (Steinborn); 1999, 1 Rufer

(Wycisk)

4221/1: Abbenburg, Steinriecke, 1996 (v. Haxthausen); 1999, 3 bis 4 Rufer

(Wycisk, Beinlich); 2000, ca. 10 Rufer (Wycisk); 1999, Brucht oberhalb

Bellersen, 1 Rufer (Köstermeyer); in der Welle, bis 1977 Laubfrosch (Drewes

mdl. an Preywisch)

4221/2: Bosseborn, Tümpel Laupohl, 1975, 1 Rufer (Preywisch); 1995

(Wienhöfer);

1999, 2 Rufer (Wycisk); 2000, 1 Rufer (Beinlich)

4221/3: Brakel, Teiche am Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Hain, 1972, 30 (bis

50) Rufer, 1974, 1 Laubfrosch (Preywisch); 1992, 25 Rufer (Vieth); 1993, 4

Rufer (Vieth); 1998, 8 Rufer (Steinborn); 1999, 7 bis 8 Rufer (Wycisk);

1999, Modexer Hof, 1 Rufer (Beinlich)

4222/1 od.2: Zierteich in Lüchtringen, 1996, (Rimbaum)

4222/1: Grundlose (Taubenborn), 1972, 2 Laubfrösche (Preywisch)

4222/3: Godelheim-Maygadessen, 1996, ca. 3 Rufer (Kirch); 2000, 1 Rufer

(Beinlich)

– (Die Tiere in Maygadessen wurden als Larven eingesetzt, sie stammen aus

Plön); Lauteiche Amelunxen, 1998, 1 Rufer (Steinborn); Kiesgrube Oppermann,

1998, 4 Rufer (Steinborn)

4321/1: Tietelsen, Oberholz, 1992, 5 Rufer, 1992-96, 2-4 Rufer, 1994, 4

Rufer (Vieth); 1999, 4 Rufer (Beinlich, Wycisk)

4321/2: Rothe, Wiesenkolk, 1992, 3 Rufer, 1996, 1 Rufer, heute verfüllt

(Vieth); Wiesentümpel am Pappelwäldchen (Tümpel Daniel), 1992, 5 bis 6

Rufer, 1996, z.T. verfüllt, 6 Rufer (Vieth)

4321/3: Borgentreich, Natingen, 1995/96, bis 3 Rufer (Vieth);

Natingen, Bannenberg, 1995, 1 Rufer (Vieth); Frohnhausen, Winterhof, 1975, 30 Rufer,

1992, 15 Rufer, 1992/96, bis 10 Rufer (Vieth), 1999, mehrere Rufer (Braasch)

4321/4: Bühne, Eichhagen, 1991, 1 Rufer (Müller)

4419/4: Pölinxer Grund, 1998, 3 Rufer (Steinborn)

4419/4: Kiesgrube in der Diemelaue „Dörpeder Mark", 1998, 8 Rufer

(Steinborn)

4420/1: Ziegeleiteich Bonenburg, 1998, 5 Rufer (Steinborn)

4420/3: Mühlengraben an der Diemel bei Rimbeck, 1998, 1 Rufer

(Steinborn)

4420/4: Engar, Dorfteich, Lücke sen. in 70er Jahren lt. Preywisch: „Laubfrösche

manchmal hier, als ich jung und schön war"

4421/2: Bühne, Fischteiche Richtung Höppermühle, 1975, 8 Rufer

(Steinborn)

Der Laubfrosch ist unser einziger heimischer Vertreter der

Baumfrösche (Hylidea). Durch Haftscheiben an den Zehenspitzen und eine

besondere Beweglichkeit des letzten Zehengliedes ist er hervorragend zum

Klettern befähigt. Selbst glatte Betonwände kann er erklimmen. Seine glatte,

grüne Oberseite mit dem braunen Streifen, der sich auf beiden Seiten vom Auge

bis zum Ansatz der Hinterbeine erstreckt, macht den bis 5 cm groß werdenden

Laubfrosch unverwechselbar. Die Männchen verfügen über eine kehlständige

Schallblase und sind anhand der dunkel pigmentierten Kehle, die in der Rufzeit

faltig wird, von den Weibchen zu unterscheiden.

Der Laubfrosch ist unser einziger heimischer Vertreter der

Baumfrösche (Hylidea). Durch Haftscheiben an den Zehenspitzen und eine

besondere Beweglichkeit des letzten Zehengliedes ist er hervorragend zum

Klettern befähigt. Selbst glatte Betonwände kann er erklimmen. Seine glatte,

grüne Oberseite mit dem braunen Streifen, der sich auf beiden Seiten vom Auge

bis zum Ansatz der Hinterbeine erstreckt, macht den bis 5 cm groß werdenden

Laubfrosch unverwechselbar. Die Männchen verfügen über eine kehlständige

Schallblase und sind anhand der dunkel pigmentierten Kehle, die in der Rufzeit

faltig wird, von den Weibchen zu unterscheiden. 4120/1: Ottenhausen, Feuchtgebiet

Multhöpen, 1998, 8 Rufer (Steinborn)

4120/1: Ottenhausen, Feuchtgebiet

Multhöpen, 1998, 8 Rufer (Steinborn)